Fonctionnement du Satellite

texte et images provenant de : www.webencyclo.com, ©Webencyclo des Éditions Atlas 2001 - Tous droits réservés

Un environnement

particulier

Les satellites artificiels sont très différents par leurs dimensions,

par leurs formes, par leurs rôles. Ils sont cependant composés des mêmes

éléments qui leur permettent de fonctionner dans les conditions

particulières du milieu spatial. Ces singularités sont : le vide presque

parfait ; le rayonnement solaire qui chauffe fortement un côté du

satellite pendant que le côté opposé est au contraire très froid ;

l'isolement physique complet avec la Terre, qui fait des ondes

radioélectriques le seul moyen de communication possible, et qui

interdit toute réparation d'un satellite automatique (c'est-à-dire sans

équipage) ; la liberté totale de mouvement du satellite autour de son

centre de gravité, qui se déplace lui-même sur une trajectoire

entièrement déterminée par les lois de la mécanique céleste.

Le système de

contrôle thermique

Le vide spatial n'est pas en lui-même un sérieux problème : les

appareils électroniques fonctionnent très bien dans ces conditions, et

seuls les vaisseaux spatiaux habités ont besoin d'une atmosphère

artificielle où les astronautes peuvent respirer et vivre sans

scaphandre. La différence des températures entre la face éclairée et

celle à l'ombre constitue en revanche une difficulté sérieuse : elle

peut dépasser 200°C. En outre, un satellite proche de la Terre peut

rester à chaque révolution plusieurs dizaines de minutes dans l'ombre de

la planète, c'est-à-dire dans le froid cosmique. Pour résoudre ces

problèmes, un satellite dispose d'un système de contrôle thermique, qui

l'isole des rayons solaires, évacue les calories excédentaires produites

par les appareils électroniques, et maintient une température

satisfaisante dans tout le satellite. Ce système comprend un écran

thermique (en général des couches d'un matériau comme le Kevlar

aluminisé, dans lequel le satellite est comme emmailloté) et des

radiateurs que l'on ouvre plus ou moins en fonction des besoins.

Le système de

stabilisation et de manœuvre

Ce second élément important d'un satellite artificiel comprend des

petits moteurs-fusées (ou même simplement des petites tuyères éjectant

du gaz sous pression) qui permettent d'orienter l'engin dans l'espace,

de l'empêcher de tourner sur lui-même comme une toupie incontrôlée et,

le cas échéant, de modifier sa trajectoire. Des roues à inertie,

c'est-à-dire des sortes de gros>gyroscopes, servent aussi à maintenir un

axe dans une direction déterminée. Un satellite de télécommunications

géostationnaire, par exemple, doit maintenir ses antennes dirigées vers

des points précis du globe terrestre. Il doit aussi corriger

régulièrement les perturbations que subit son orbite du fait que la

Terre n'est pas une sphère parfaite et homogène, et aussi à cause de

l'attraction du Soleil.

Le système

d'alimentation en énergie

Ce système est la troisième partie fondamentale d'un satellite. La

plupart des engins spatiaux utilisent l'énergie solaire, qu'ils

transforment directement en électricité au moyen de photopiles.

Celles-ci sont des jonctions semi-conductrices qui fournissent un

courant lorsqu'elles sont éclairées. On les dispose en général sur des

panneaux solaires, qu'un dispositif d'orientation maintient

perpendiculaires aux rayons du Soleil. Ces panneaux donnent souvent aux

satellites l'aspect de grands papillons. Les photopiles ne fonctionnent

cependant pas dans l'ombre de la Terre et elles ne peuvent pas toujours

faire face à des pics dans la demande électrique du satellite. Celui-ci

dispose donc en outre de batteries, c'est-à-dire de piles qui sont

rechargées par l'électricité des panneaux solaires. Certains engins

spatiaux, ayant une durée de vie courte, n'utilisent d'ailleurs que des

batteries comme sources d'énergie. C'est le cas par exemple des

vaisseaux de transport d'astronautes, comme le Soyouz russe, ou la

navette spatiale américaine. Celle-ci fait appel à une technologie très

avancée : les piles à combustible, qui consomment de l'hydrogène et de

l'oxygène liquides pour produire de l'électricité (et de l'eau) dans un

processus inverse de celui de l'électrolyse de l'eau.

Le système de

commande et de contrôle

Ce système, véritable " cerveau " de l'engin spatial, dirige toutes

les actions du satellite. Il surveille l'état des différents éléments du

satellite et transmet les informations correspondantes au centre de

contrôle situé sur la Terre. Inversement, il reçoit les ordres du centre

du contrôle sur les manœuvres et le travail que doit accomplir le

satellite, et il assure l'exécution de ces tâches. Cet échange

d'informations entre la Terre et le satellite est appelé télémétrie.

S'il s'interrompt, le satellite est perdu.

La charge utile

Un satellite emporte naturellement aussi une charge utile qui lui

permet de réaliser sa mission. Il peut s'agir d'un télescope pour

observer l'Univers, d'une caméra pour photographier la Terre ou de

"répéteurs" pour relayer des télécommunications, par exemple.

Images et shémas

Schéma illustrant les différentes phases du lancement.

La vitesse tangentielle et l'altitude du satellite au point

d'injection, lorsque celui-ci est abandonnéà lui-même, conditionnent les

caractéristiques de l'orbite.

©A-CL

texte et images provenant de : www.webencyclo.com, ©Webencyclo des Éditions Atlas 2001 - Tous droits réservés

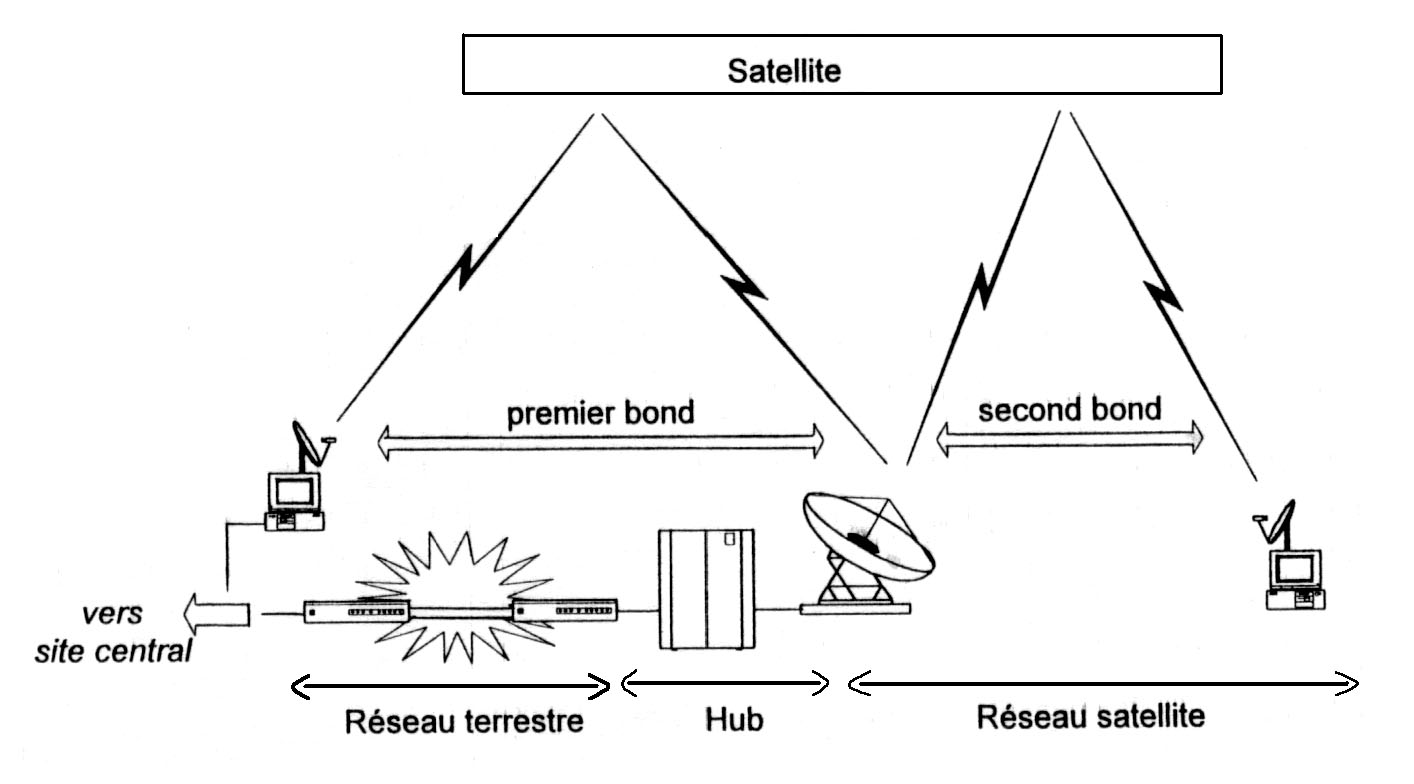

Explication schématique du fonctionnement d'un Satellite de télécommunication :

|

Mise a jour de la page le 03/2005 |

![]()